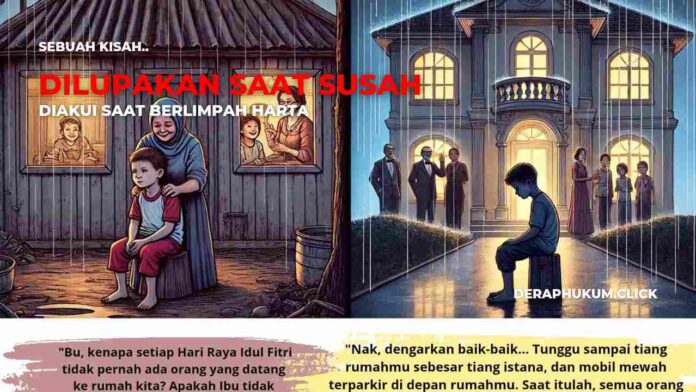

ARTIKEL | Deraphukum.click | Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah reyot mereka. Angin berbisik pelan, menambah kesan sunyi di sudut desa yang jauh dari gemerlap kota. Malam tak terasa istimewa, meskipun besok adalah Hari Raya Idul Fitri. Di rumah kecil itu, hanya ada seorang ibu dan anaknya, Fadil, seorang bocah berusia sepuluh tahun yang duduk termenung di sudut kamar.

Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat, tanpa ada tanda-tanda tamu atau suara salam dari sanak saudara. Bau ketupat dan opor ayam yang sederhana tercium samar dari dapur, namun bukan itu yang membuat hatinya hampa. Dengan suara lirih, ia bertanya, “Bu, kenapa setiap Hari Raya Idul Fitri tidak pernah ada orang yang datang ke rumah kita? Apakah Ibu tidak punya saudara?”

Sang ibu yang tengah melipat mukena berhenti sejenak. Matanya menerawang jauh, seolah menyusuri masa lalu yang penuh luka. Senyumnya tipis, namun getir. Ia menarik napas dalam, lalu dengan lembut mengelus kepala anaknya.

“Nak, dengarkan baik-baik… Tunggu sampai tiang rumahmu sebesar tiang istana, dan mobil mewah terparkir di depan rumahmu. Saat itulah, semua orang akan datang dan berkata, ‘Engkaulah saudara terbaikku.’”

Fadil terdiam. Ia masih belum mengerti sepenuhnya, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa perih. Seolah ia mulai memahami bahwa dunia tidak selalu tentang kasih sayang, tetapi juga tentang kepentingan.

Tahun-tahun berlalu. Fadil tumbuh menjadi pemuda pekerja keras. Ia berjuang mati-matian, menahan lapar, memeras keringat, dan tak kenal lelah mengejar impian. Ibunya tetap di rumah yang sama, berdoa siang dan malam untuk anaknya.

Akhirnya, kerja keras Fadil membuahkan hasil. Ia menjadi seorang pengusaha sukses, memiliki rumah megah dengan pilar-pilar tinggi, mobil mewah berjejer di garasi. Kini, orang-orang yang dulu tak pernah menoleh ke rumah mereka, datang berbondong-bondong. Mereka tersenyum manis, mengulurkan tangan, menyebutnya “saudara”.

Namun, ada satu hal yang hilang—ibunya.

Ibu yang dulu berkata dengan lirih di malam sunyi, kini hanya ada nama di batu nisan. Ia tak sempat menyaksikan rumah besar itu, tak sempat melihat Fadil dalam kesuksesannya. Tak ada lagi tangan lembut yang mengelus kepalanya, tak ada lagi suara yang memanggilnya “Nak” dengan penuh kasih.

Di hari raya yang penuh kemewahan itu, Fadil berdiri di ruang tamu yang luas. Orang-orang datang, tersenyum, mengucapkan selamat, menyebutnya saudara terbaik. Tapi hatinya kosong. Air mata jatuh tanpa suara.

Kini ia mengerti.

Betapa menyakitkannya kenyataan yang dulu diucapkan ibunya. Betapa sepinya ia di tengah keramaian.

(Davis)